SÍNDROME DE QUEBRA NOZES (NUTCRACKER): UMA REVISÃO DA LITERATURA

- LANAC

- 12 de jul. de 2019

- 10 min de leitura

Jonas Damaceno Emiliano

A síndrome de quebra-nozes (SQN) é uma entidade clínica rara, mais frequente em pacientes do sexo feminino, porém, com prevalência desconhecida, de difícil diagnóstico e comumente tardio, sendo resultado da compressão da veia renal esquerda (VRE) pela forquilha formada entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior (AMS), ou também pela compressão da aorta abdominal e coluna vertebral em casos de VRE com trajeto retroaórtico. A compressão desse vaso proporciona variados níveis de estenose extrínseca do ramo renal com consequente apresentação clínica variável, que vai desde casos assintomáticos até sintomáticos, caracterizados principalmente por hematúria macroscópica, proteinúria, dor abdominal, pélvica e varicocele esquerda. Nesse sentido, apesar de serem usados como sinônimos na literatura, o termo “fenômeno de quebra-nozes’’ é designado aos quadros assintomáticos e o termo “síndrome de quebra-nozes’’, por sua vez, é empregado nos casos em que o efeito compressivo resulta em sintomatologia clínica. 1, 2, 3

O diagnóstico da SQN é de difícil realização, tendo em vista que a patologia é pouco conhecida e rara, além de que os sintomas são relativamente comuns em outras doenças, como na nefrolitíase. O diagnóstico definitivo é feito por exames de imagem, sendo que a ultrassonografia com o Doppler é o recurso mais utilizado. Em relação ao tratamento, esse varia de acordo com a gravidade dos sintomas, de modo que as abordagens conservadoras são indicadas aos pacientes jovens ou com sintomas leves e as abordagens invasivas aos que não obtiveram resultados com o tratamento conservador ou apresentam quadro clínico grave. 2

Anatomia Vascular e Etiopatogênese:

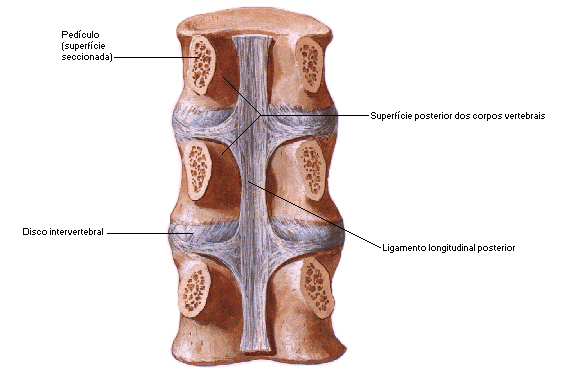

A irrigação sanguínea dos rins é feita pelas artérias renais que se originam da aorta abdominal, imediatamente, abaixo da origem da AMS, mais ou menos ao nível da primeira e segunda vértebras lombares. A artéria renal direita, logo em sua origem, dirige-se posteriormente e passa por trás da veia cava inferior (VCI), já a artéria renal esquerda fica posterior à VRE. Ao correr para a pelve renal, as artérias renais descendem ligeiramente, vascularizam o ureter e a suprarrenal ipsilateral e, então, dividem-se em ramos que entram no hilo renal. De acordo com a clássica descrição anatômica, as veias renais nascem no hilo renal como resultado da anastomose de cinco a seis veias que drenam o rim, e, logo após, seguem em direção transversa para tributar na VCI. Devido ao fato da VCI estar mais posicionada à direita da coluna vertebral, a VRE é mais longa que a VRD, cruza a linha média com trajeto ventral à aorta abdominal, passando logo abaixo da origem da AMS. Variações da VRE são descritas na literatura, como o trajeto retroaórtico desse vaso e a presença de 2 veias renais esquerdas que envolvem a aorta formando o anel venoso circum-aórtico. Ademais, a VRE possui maior calibre, uma vez que ela recebe tributações da veia gonadal esquerda (VGE), veia suprarrenal direita, veia frênica inferior e, em alguns casos, a veia renoazigolombar esquerda, diferente da VRD que normalmente não recebe tributárias. 4, 5

A angulação entre a emergência da AMS e a aorta abdominal é de aproximadamente 90º, de maneira que a AMS tem um curso ventral de aproximadamente 4 a 6 mm antes de se dirigir caudalmente pelo mesentério. Esse arranjo em formato de J invertido evita a compressão da VRE pela AMS e aorta abdominal. Porém, quando esse ângulo de emergência é agudo, pode haver a compressão e a consequente SQN. Com base na origem da compressão dessa veia a SQN é subdividida em três tipos (figura 1): 2, 6

1- Anterior: está associada à compressão da veia renal pela pinça formada entre a artéria mesentérica anterior e a aorta abdominal, sendo a subdivisão mais comum. Em menor frequência, a terceira parte do duodeno que possui como relação anatômica anterior a AMS, também pode ser comprimida gerando a síndrome de Wilkie.

2- Posterior: refere-se à compressão entre a aorta abdominal e a coluna vertebral em casos que a veia renal esquerda possui trajeto retroaórtico, variação anatômica extremamente rara na população.

3- Mista: refere-se à presença do anel venoso circum-aórtico, de modo que haverá uma compressão anterior pela pinça aorto-mesentérica e uma posterior pela aorta e o corpo vertebral.

Figura 1: Proposta de nova classificação etiológica para SNC. (MACHADO, et al., 2018)📷

Além dessas anomalias arteriais e venosas, estudos sobre o tema sugerem a contribuição de outros fatores associados à etiologia dessa síndrome, como um percurso anormalmente alto da VRE, a nefroptose esquerda ou pouca quantidade de gordura retroperitoneal, que acarretam no alongamento da veia renal e uma diminuição do ângulo aortomesentérico, respectivamente.7

Apresentações Clínicas:

As manifestações clínicas podem estar presentes em qualquer idade, porém a maioria dos quadros sintomáticos são referentes à pacientes entre a segunda e a terceira década de vida. A partir da compressão externa, há um aumento da pressão venosa na circulação renal, com a consequente gênese de mecanismos compensatórios, por exemplo, o aparecimento de colaterais venosos. Devido a congestão sanguínea, na pelve renal, ocorre a ruptura da parede das vênulas e capilares adjacentes ao sistema coletor, resultando na micro-hematúria ou hematúria macroscópica, sendo esse o principal sintoma. Em segundo lugar, a manifestação clínica mais comum é a dor localizada no flanco ou no abdômen, que pode irradiar para a face medial da coxa ou região das nádegas, sendo mais pronunciada ao deambular, na posição sentada ou ortostática. Em alguns casos, pode ocorrer a proteinúria ortostática, no entanto, os mecanismos dessa manifestação ainda não são elucidados. 2, 6

Além disso, outros sintomas frequentemente presentes, que também são resultado do estabelecimento de uma circulação colateral a partir das tributárias da veia renal, são a varicocele esquerda - formação de varizes na região escrotal - em homens e em mulheres a síndrome da congestão pélvica, que é um complexo de sintomas, tais como a dispareunia, dismenorreia, dor pós-coital, dor abdominal, disúria e varizes pélvicas, vulvares, glúteas ou dos membros inferiores. Ainda nessa perspectiva, devido ao refluxo pela veia ovárica esquerda, há um aumento da suscetibilidade a alterações policísticas no ovário, em mulheres. Já em relação às crianças e adolescentes, pode-se notar a presença de sintomas sistêmicos e disfunções autonômicas, tais como cefaleia, fadiga crônica, síncopes e taquicardia. 6, 8

Diagnóstico:

Devido à semelhança dos sintomas clínicos com os de outras patologias, o diagnóstico da SQN ainda é difícil, quando houver hematúria no orifício ureteral esquerdo, mediante a ausência de outra patologia detectável, deve-se levantar suspeita dessa síndrome. Dessa forma, o diagnóstico da SQN é essencialmente clínico, imaginológico e de exclusão, porém a sequência diagnóstica não é previamente definida, mas varia conforme a apresentação clínica do paciente. Os sintomas clássicos, hematúria e dor lombar, incitam a necessidade de uma investigação direcionada para o estabelecimento causal da hematúria. Já os casos com ausência de manifestações urológicas requerem testes para o esclarecimento da anatomia vascular. 6, 7

O exame padrão-ouro para SQN é a venografia com aferição de pressão, no entanto, devido seu caráter invasivo, seu uso é tratado como opção tardia e, muitas vezes, considerado desnecessário. O exame inicial mais usado na prática clínica tem sido o ultrassom com Doppler de veias renais. Dentre seus pontos positivos, destacam-se a capacidade de avaliar o fluxo sanguíneo e a visualização do processo compressivo aortomesentérico. Dentre os critérios diagnósticos da síndrome de nutcracker, destacam-se: 3

a) Estabelecimento de gradiente venoso entre a VRE e VCI maior ou igual a 3 mmHg, sendo que o gradiente de pressão normal é inferior a 1 mmHg;

b) Aumento da velocidade máxima do fluxo sanguíneo da VRE, na passagem pela AMS em relação ao hilo renal, em cinco vezes;

c) Ângulo entre a emergência da AMS e aorta inferior a 45º, evidenciado por angiotomografia ou angiorressonância.

O aumento em cinco vezes na velocidade de fluxo pela VRE está associado a uma sensibilidade de 80% e uma especificidade próxima de 95% para a SQN. A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética nuclear (RMN) permitem a visualização clara da compressão da VRE, no entanto não permitem avaliar padrões hemodinâmicos, como a velocidade e direção de fluxo. Dentre os achados que esses dois exames disponibilizam, vale destacar a análise do ângulo entre AMS e a aorta, definição do LVR ratio (Hiliar diameter to aorto mesenteric diameter), que possui uma especificidade de 100% caso o valor seja acima de 4,9, visualização da região em que ocorre o pinçamento aortomesentérico ou a compressão da VRE retro aórtico, circulação colateral no hilo renal e opacificação da veia gonadal esquerda, permitindo inferir a existência de refluxo (figuras 2 a 4). 2, 3

📷📷

Figura 2: Congestão da veia gonadal à esquerda (seta). (MARQUES, et al., 2011)

Figura 3: Compressão da veia renal esquerda entre a mesentérica superior e a aorta (na região circulada). (MARQUES, et al., 2011)

Figura 4: Compressão da veia renal esquerda entre a mesentérica superior e a aorta (circulado). (MARQUES, et al., 2011).📷

Tratamentos:

A SQN é uma doença que possui gravidade e sintomatologia variável, sendo um reflexo da intensidade e grau de compressão da VRE, hipertensão renocaval e estabelecimento de circulação colateral. Seu tratamento ainda é controverso, podendo ser conservador ou cirúrgico, dependendo, intimamente, da gravidade dos sintomas. O tratamento conservador é destinado aos pacientes que apresentam sintomas leves e toleráveis, já o cirúrgico é indicado quando houver hematúria intensa associada à anemia, insuficiência renal, dor pélvica severa ou ineficácia do tratamento conservador. 2, 6

Tratamento Conservador:

Como já fora dito, a abordagem conservadora é recomendada nos casos com hematúria discreta e pouco sintomáticos, ela deve ser mantida em pacientes jovens com idade inferior a 18 anos, durante 24 meses. A explicação para essa decisão se baseia no desenvolvimento físico, crescimento de tecido conjuntivo e adiposo próximo a origem da AMS e entre esta e a VRE, além da formação de novas veias colaterais que podem aliviar a congestão e hipertensão venosa, permitindo a remissão dos sintomas. Em adultos, antes de qualquer procedimento, deve-se fazer o acompanhamento por 6 meses com estabelecimento de medidas paliativas que também são aplicáveis aos jovens, por exemplo, o uso de aspirina para melhorar a perfusão renal, inibidores de enzima conversora de angiotensina para o alívio da proteinúria ortostática e a utilização de meias elásticas pelos pacientes com congestão pélvica.

Tratamento Cirúrgico:

O tratamento cirúrgico, que possui indicações terapêuticas para os pacientes com sintomas severos, tem como objetivo evitar o desenvolvimento de glomerulopatia crônica, comprometimento da função renal, dilatação permanente da VGE e trombose da VRE. Desde a primeira intervenção cirúrgica que ocorreu em 1970, várias técnicas foram descritas, no entendo as cirurgias abertas estão associadas a uma maior morbidade quando comparadas aos métodos menos invasivos. Dentre as técnicas abordadas, destacam-se:

a) Transposição de VRE: é a técnica cirúrgica mais comum e eficiente para a SQN, consiste na secção da VRE e reimplantação distal na VCI, através de uma abordagem transabdominal transperitoneal. Caso a VRE esteja com distorção permanente por causa da compressão ou esteja muito tensionada, a veia safena magna pode ser usada como remendo e enxerto de extensão.

b) Transposição de AMS: Consiste na secção da AMS em sua origem aórtica e reimplantação em um nível inferior à VRE. Apesar de possuir pouca exposição retroperitoneal e reduzir a chance de trombose da VRE, esse procedimento possui vários pontos negativos, como isquemia mesentérica e complicações pós-operatórias, o que torna seu uso raro.

c) Autotransplante do rim esquerdo: é um procedimento invasivo, baseado na nefrectomia e transplante renal para a fossa ilíaca. Permite a normalização dos valores pressóricos da VRE e corrige a ptose renal, porém, os riscos associados estão relacionados ao tempo de isquemia renal, anastomoses de artéria renal e ureter, além da grande exposição cirúrgica.

d) Derivação renocaval: essa técnica utiliza a veia safena magna como derivação, excluindo a necessidade de transposição da VRE. Baseia-se na anastomose veia safena magna na VCI, abaixo da tributação da VRE e distalmente na VRE. As tributárias da VRE não precisam ser ligadas caso não haja refluxo, pois não afetam a anastomose.

e) Cirurgia aberta para SQN posterior: consiste na excisão da VRE com uma margem pequena da VCI, translocação da veia para uma posição anterior e sua reimplantação da VCI.

Tratamento Endovascular:

A cirurgia endovascular vem substituindo progressivamente a cirurgia convencional, tornando-se cada vez mais popular entre os cirurgiões para o tratamento de lesões vasculares, o que inclui a SQN. As técnicas utilizadas na abordagem endovascular são o stent e a embolização da VGE. A colocação do stent, comumente, é preferível do que a cirurgia aberta por conta do longo período de congestão renal, maior possibilidade de complicações e o grande trauma causado pela extensa dissecção. Apesar de ser uma opção mais simples e menos invasiva, as possíveis complicações incluem a migração do stent, fraturas e oclusão venosa.

Uma vez instalada, a SQN desencadeia uma hipertensão na VRE podendo acarretar na insuficiência da veia gonadal esquerda, que se apresenta como varicocele em homens e congestão pélvica em mulheres. Mesmo com o tratamento da estenose da VRE e o alívio do refluxo gonadal, geralmente, não há uma melhora eficiente dos sintomas. Dessa maneira, a embolização das veias gonadais resulta no alívio dos sintomas em cerca de 56 a 98% dos pacientes. Esse procedimento usa o acesso femoral, bem como o jugular auxiliado por exames de imagens. Em casos raros, as complicações possíveis incluem o deslocamento da mola para o pulmão.

Conclusão:

Em virtude do reduzido número de casos descrito na literatura, pode-se inferir que SQN não é uma condição muito frequente e foge do domínio da maioria dos profissionais da saúde. No entanto, está presente na prática médica, o que explicita a necessidade do conhecimento da fisiopatologia dessa doença para a realização do diagnóstico correto, bem como o manejo do paciente. A interpretação dos achados clínicos, assim como o conhecimento dos principais exames usados no diagnóstico são fatores de extrema importância e decisivos para traçar uma conduta adequada. O tipo de tratamento é diretamente proporcional ao quadro clínico do paciente, podendo ser conservador ou cirúrgico, dentre as técnicas cirúrgicas há uma amplitude de possibilidades, que exigem do cirurgião o domínio teórico e prático para sua execução. Sendo assim, fica claro a necessidade de estudos sobre essa síndrome, para que haja um maior embasamento teórico dos clínicos e cirurgiões.

Referências:

1. MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 7a Ed. Editora Guanabara Koogan Ltda: Rio de Janeiro: 2014

2. MACHADO, Miguel et al . Síndrome de nutcracker: uma patologia rara e subdiagnosticada? A nossa experiência, revisão da literatura e proposta de uma nova classificação anatómica da síndrome de nutcracker. Angiol Cir Vasc, Lisboa , v. 14, n. 2, p. 26-35, jun. 2018 . Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-706X2018000200006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 20 jun. 2019

3. MACEDO, Guilherme Lourenço de et al . Diagnóstico e tratamento da síndrome de quebra-nozes (nutcracker ): revisão dos últimos 10 anos. J. vasc. bras., Porto Alegre , v. 17, n. 3, p. 220-228, Sept. 2018 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-54492018000300220&lng=en&nrm=iso>. access on 20 June 2019. Epub Aug 23, 2018. http://dx.doi.org/10.1590/1677-5449.012417.

4. GARDNER, E.; GRAY, D.J.; OʾRAHILLY, R. Anatomia. Estudo regional do corpo humano. 4a Ed. Editora Guanabara Koogan Ltda: Rio de Janeiro: 1978.

5. DUQUES, P., RODRIGUES, J., SILVA NETO, F., S. NETO, E., & Tolêdo, E. (2002). Estudo anatômico da veia renal esquerda de cadáveres humanos brasileiros. Medicina (Ribeirao Preto. Online), 35(2), 184-191. https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v35i2p184-191

6. CORREIA, T., et al. Síndrome de Quebra-nozes: A propósito de um caso clínico. Acta Urológica. 2007;: p. 49-52.

7. MARQUES, Gustavo Lenci et al . Síndrome de quebra-nozes (nutcracker) em uma mulher jovem em investigação por quadro de hematúria recorrente: um relato de caso.J. Bras. Nefrol., São Paulo , v. 34, n. 2, p. 195-198, June 2012 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002012000200014&lng=en&nrm=iso>. access on 20 June 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-28002012000200014

8. DURAN ALVAREZ, Sandalio. Fenómeno y síndrome de cascanueces asociado a hematuria y proteinuria ortostática. Rev Cubana Pediatr, Ciudad de la Habana , v. 85, n. 2, p. 242-251, jun. 2013 . Disponible en <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312013000200011&lng=es&nrm=iso>. accedido en 20 jun.

Comentários